こんにちは、Noraです(^^)/

今日は、2022年8月から11月の間に実践した「3ヶ月上達法 2nd(セカンド)」で、

実際に行った練習方法とスケッチブックの中身を大公開します!

一気に紹介するととても長くなってしまうので、前編と後編に分けてご紹介します。

「愛情を持って描く」ことを教えてもらいました。

左が上達法実践前、右が上達法実践後のイラストです。

二度も自分から劇薬を服用し地獄を見るマネをしてしまいましたが、

結論「また挑戦してよかった!」

以前挑戦した時は九条キヨ先生の絵をお手本にしていたのですが、

今回は、私を絵の世界に引き戻してくれた張本人である漫画家のY先生の絵を参考にさせていただきました。

一度地獄を経験して劇薬に対して少し耐性ができたのか、

苦しみながらも自分自身の可能性が広がった感じや自分の力で絵を描いている!という感覚、

そして「愛情を持って、絵を描く」という姿勢の大事さをあらためて教えてもらいました。

お断り

ここであらかじめ断っておきますが、

諸事情により先生の名前と作品はブログに掲載することができないので、

あえてお名前を伏せて「Y先生」と記載させていただきます。

Y先生の描く絵はどんな感じなのか説明しますと、

九条先生の描くかっこいい系の絵とは真逆のほんわかした可愛いらしい絵柄です。

今回正反対の絵柄で挑戦することに少々不安な思いもありましたが、

そんなものを吹っ飛ばしてしまうほどの効果がありました…!!

実際に行った練習方法と新ルールを設けての挑戦!

「3ヶ月上達法 2nd(セカンド)」で実際に何をしたのかをまとめると、こんな感じです。

- 顔、髪の毛、手、ポージング、服、陰影に分けて

先生の絵を研究しながら練習&作品作り。 - 合間で2次創作も描いた。

- 子どもや男の子もちょこっと描いてみた。

- わからなくなったら先生の絵をひたすら模写して要素を吸収。

課題をこなしながら作品を描いていると、意外と3ヶ月なんてあっという間に過ぎてしまいます。

長いようで短いこの期間にどれだけ先生の絵に近づけるかが鍵になるので、

以前にも増して気合いの入りが強かったのを覚えています。

作品づくり&課題の洗い出し

まずは九条先生の時と同様、上達法を始める前に作品を描いて課題の洗い出しをしました。

とは言っても、今回は一度3ヶ月上達法を実践しているおかげもあって

自分の苦手とする分野もある程度把握できていたので、

私が特に苦手とする「顔・髪の毛・手・ポージング・服・陰影」と分けて、これらを重点的に練習しました。

おかげで少し苦手意識が薄れた気がします。

合間でY先生の絵を研究しつつ、オリジナル作品をつくり2次創作も描きました。

お手本の分析と比較の大事さを活かす

今回新しく設けたルールは

【Y先生の絵を常に横に置いて、分析しながら苦手分野を重点的に研究する】

なぜこのルールを作ったのかというと、以前の九条先生ver.の上達法の反省点を活かすためです。

恥ずかしながら、九条先生の絵をお手本にしていた時は先生の絵を分析することそっちのけで、

「目の描き方」とか「手を上手く描く方法」といった、ハウツーばかり追いかけていました。

もちろん描き方を勉強したことは後悔していませんし、今でも私の役に立ってくれています。

ですが、

「お手本の絵に似せて要素を吸収する」という意味では、

これは間違った練習方法に部類されると思います(経験者は語る)。

ハウツーばかりに目を向けず、もっと九条先生の絵を分析していたら

もっと上達できていたかもしれないのに…!

今回はそんな過ちを繰り返さないためにも、

常にY先生の絵を横に置いて自分の絵と比較しつつ分析しながら行いました。

たぶん、これが本来の3ヶ月上達法のやり方ではないかと思います。

スケッチブック(らくがき帳)を大公開!

それでは、3ヶ月上達法2ndのスケッチブック(らくがき帳)をお見せしていきます。

ちなみになぜらくがき帳に描いていたのかというと、単にクロッキー帳がなかったから(笑)。

家から一番近い画材屋さんでも車で行かなくてはならないし、通販も待ってられないので

手っ取り早く始めるために、近所の100均で買ったらくがき帳を使いました。

作品は余っていた別のスケッチブックに描きましたが、

らくがき帳でも練習するだけなら何気に描きやすいし、けっこう気軽に描けるので問題ないかと思います。

1【本気の作品と課題の洗い出し&模写と分析】

何はともあれ、本気で作品を描いて、自分に何が足りていないのかを把握しないと始まりません。

練習始め当時のY先生に寄せた私の全力の絵。

…恥ずかしいの一言(笑)。

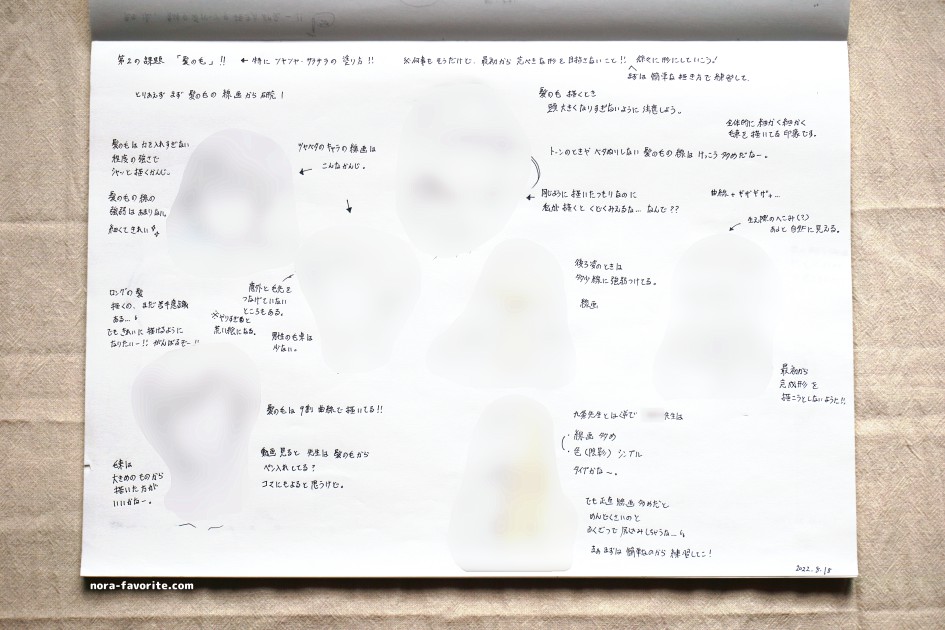

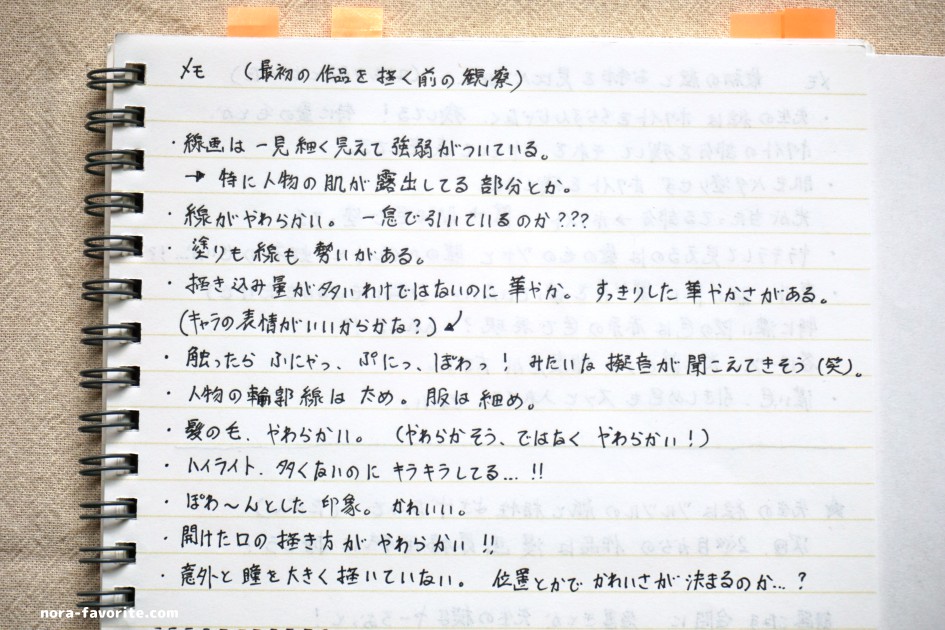

課題点を洗い出してメモする

その後自分の描いた作品とお手本をじっくり比べてメモし、目で見てわかるようにします。

他にも、

絵を描く前にY先生の絵をよく観察して、先生の絵のどこに魅力を感じるのか、

どういう描き方をするとこんなにかわいく見せられるのかなど、

「自分自身が先生の絵の何に惹かれているか」を考えながらメモしていきました。

ある程度自分の苦手な分野はなんとなくわかっていましたが、

紙に書いていつでも確認できるようにしておくと、何かと便利ですしおすすめです。

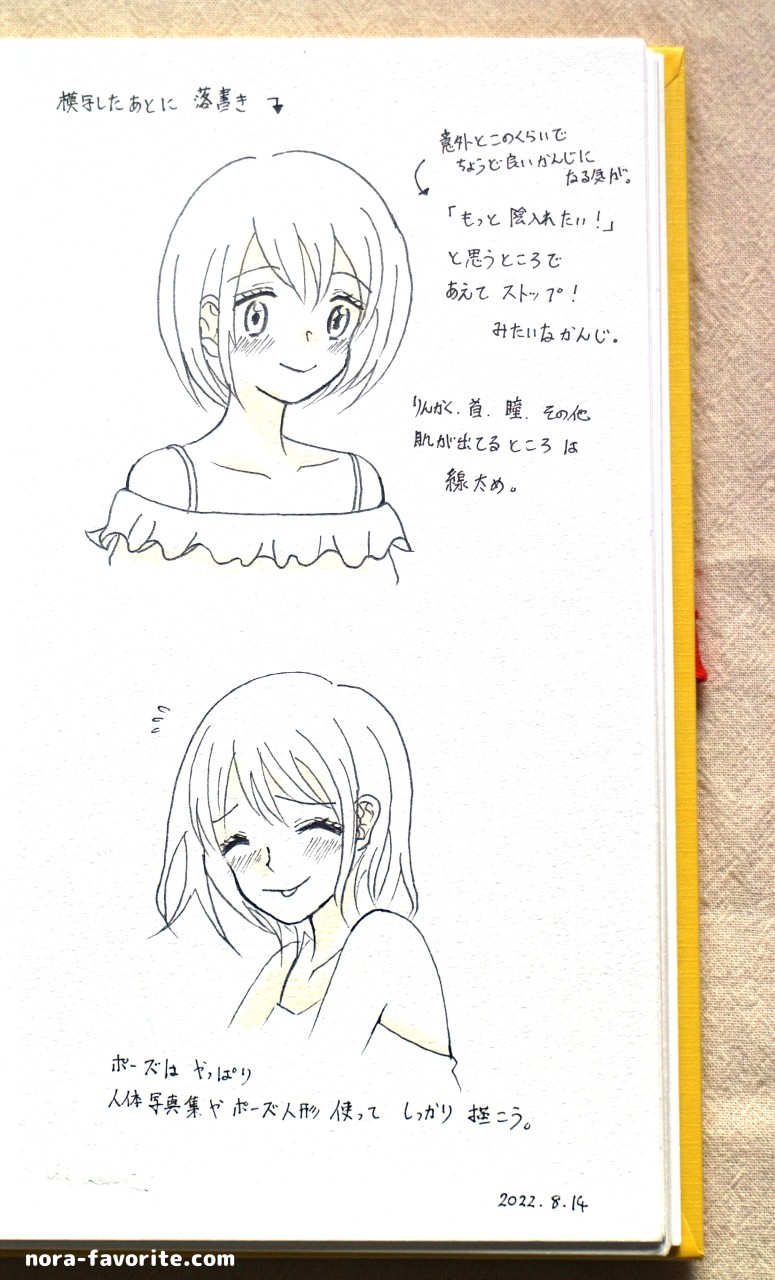

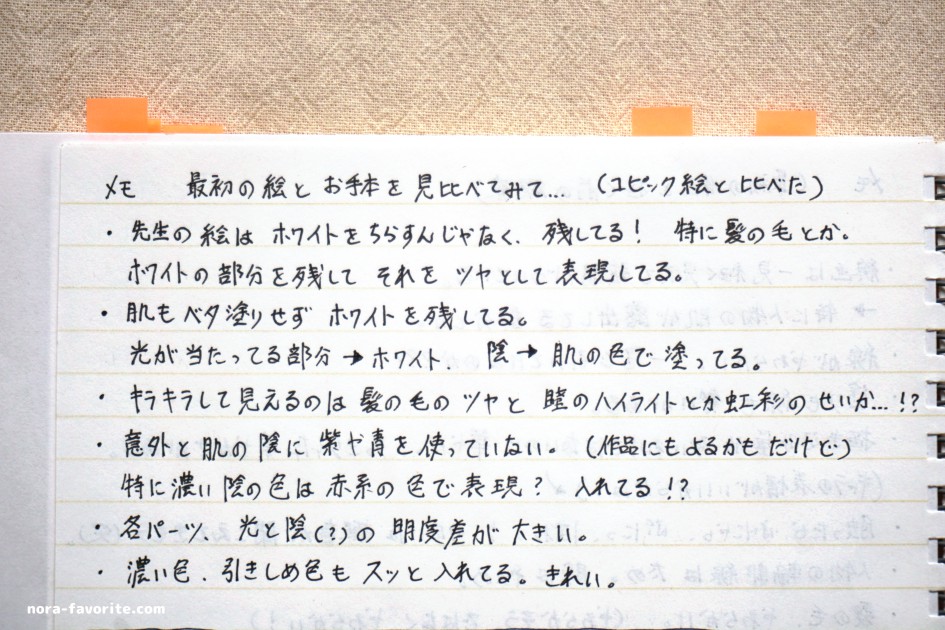

お手本を数枚模写して分析&メモ

著作権の関係上模写はお見せできません。ご了承下さいm(__)m。

課題を洗い出し終わったら、Y先生の絵を3~5枚ほど模写しました。

正直自分の絵とお手本を比べるのは、本当につらいです…。

できなさ加減をまんま突きつけられて心が折れそうになりましたが、

「絶対Y先生の絵に近づいてみせる!」

と闘志を燃やして乗り切りました。

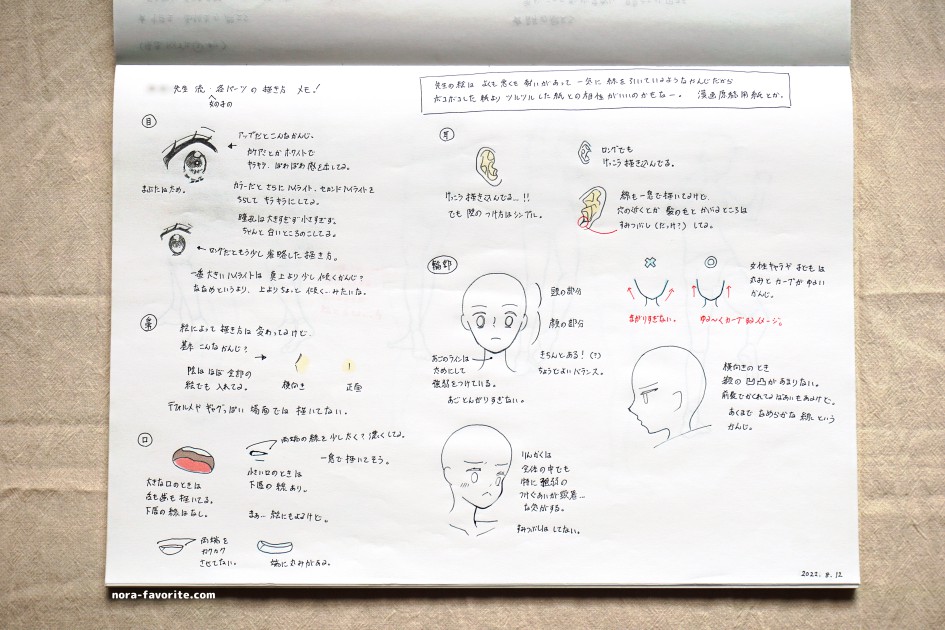

2【Y先生流 顔・身体パーツを徹底的に観察&分析】

課題点を洗い出し模写も終わったら、カテゴリー別に分けていざ練習スタートです!

顔パーツ研究

まず一番最初に行ったのは、Y先生流顔パーツの描き方の観察です。

先生の漫画本を片手に、目や輪郭などをどんなふうに描いているかを観察しながらメモしていきました。

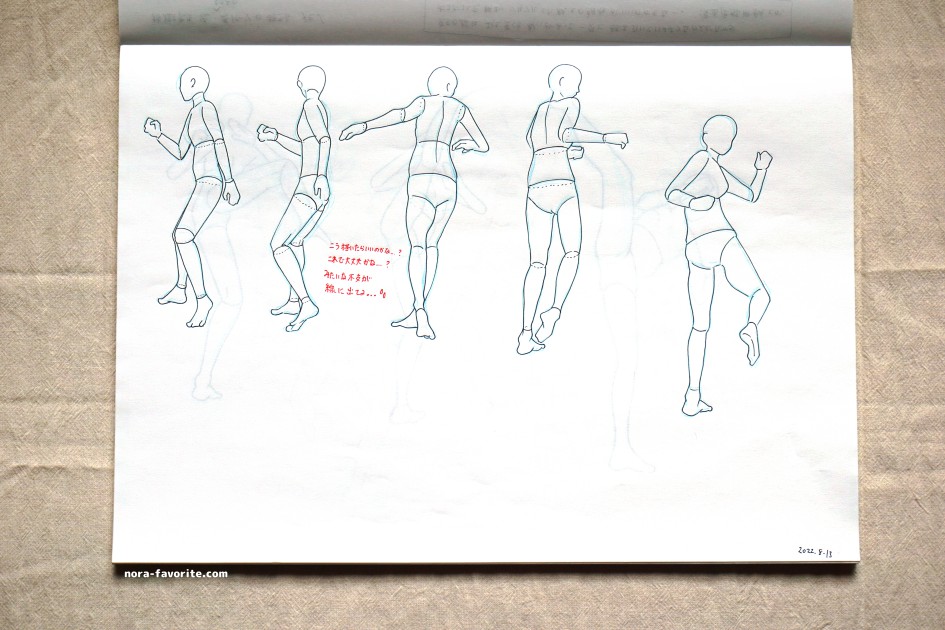

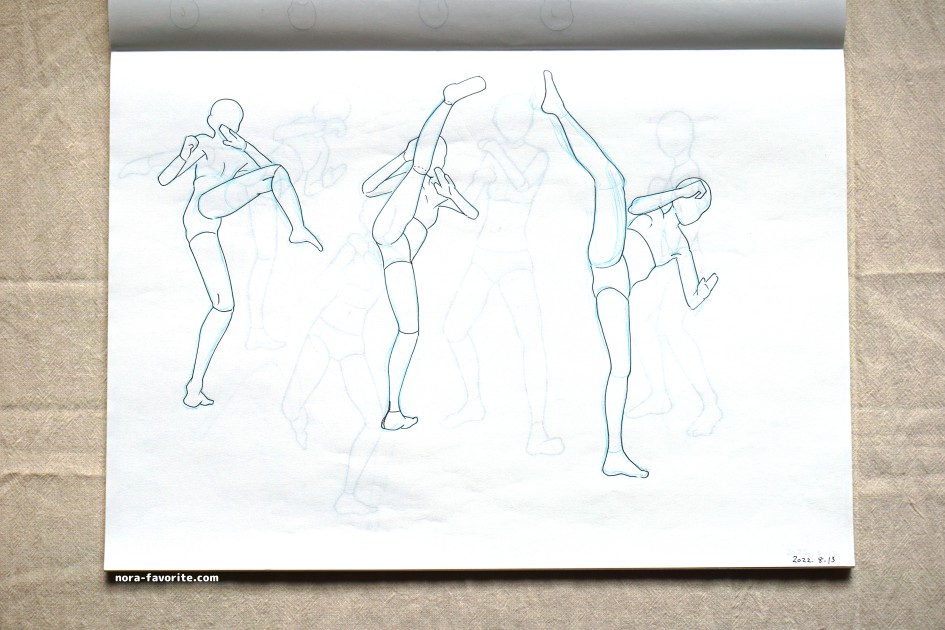

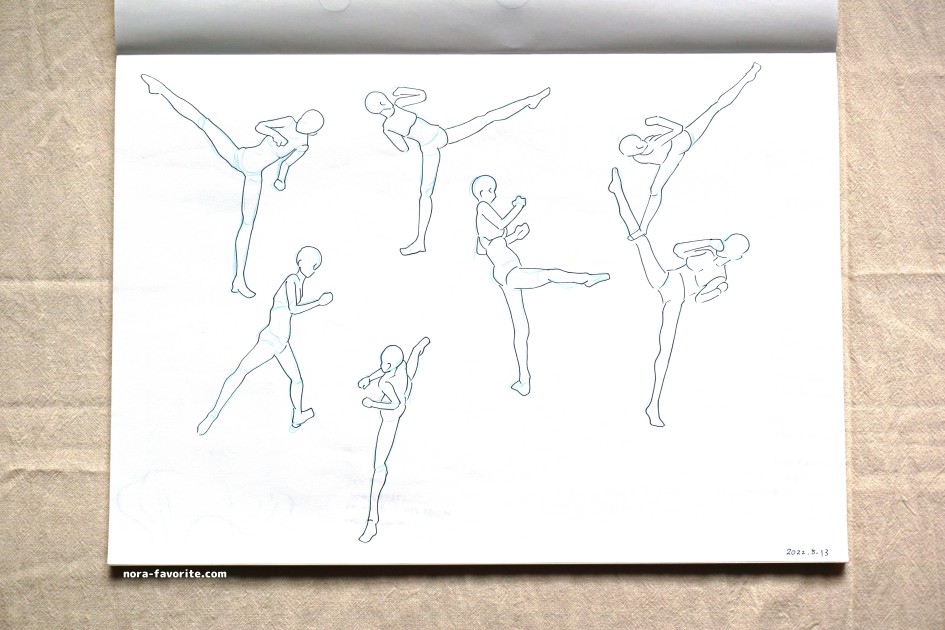

さいとうなおき先生の3日間上達法を実践

その後3日間上達法を実践。

なぜこのタイミングでやったのか自分でも覚えていないのですが(笑)、

さいとうなおき先生の1ヶ月上達法に挑戦した時に、

絵を描くときは立体を意識するのが大事だと教えていただいたおかげか

たぶん本能的に人物クロッキーが必要だ!と思ったんだと思います。

参考動画

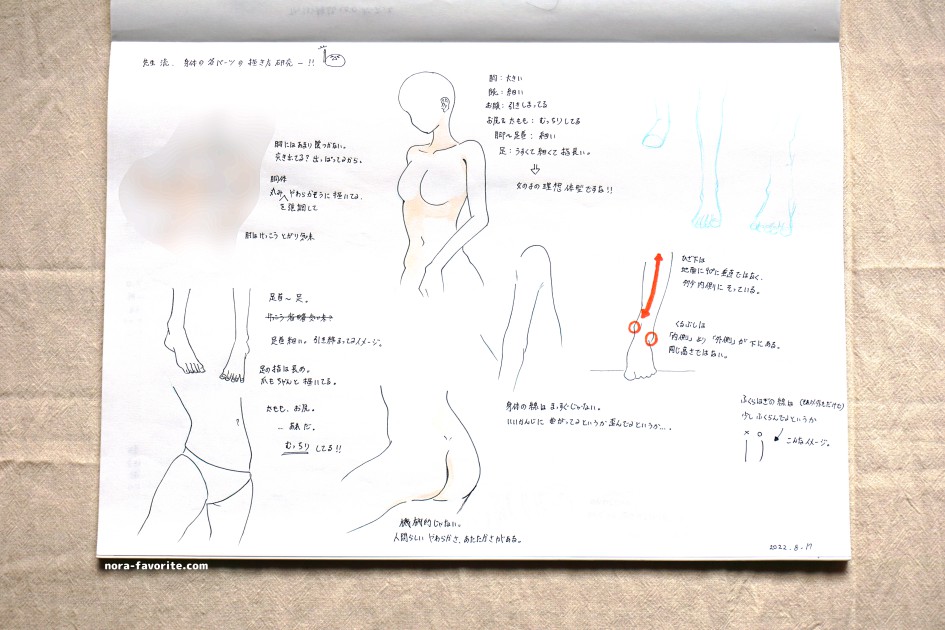

プロポーション研究

けっこうセンシティブな画像なので、一部モザイクをかけています。

顔を終えた後は身体、つまりプロポーションの研究です。

顔の時と同様に先生の漫画本を片手に観察していましたが、

如何せん服で隠れてる場合が多いので、いろいろと想像しながら描いています。

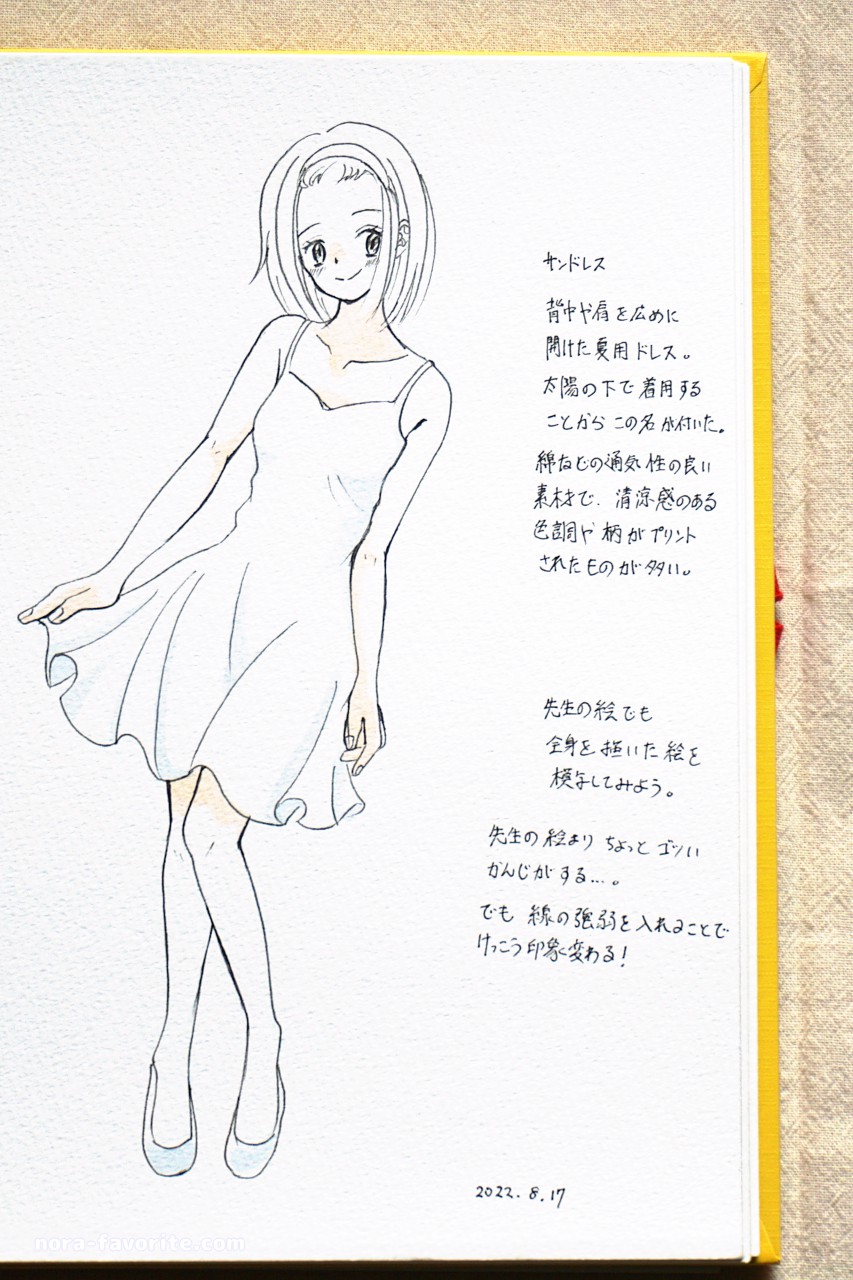

1巡目のイラスト

顔と身体両方の描き方をだいたい勉強したら、ひとまず1巡目のイラストを描いてみました。

先生の絵と比べて身体のゴツさや頭身の長さが気になりますが、けっこう可愛く描けたと思います。

あと、この時はまだ気づいていませんでしたが、顔と体に分けて練習するより

全身を描けるようになれば、アップやセミロングの絵も描けるようになると思うのです。

応用ができるようになる、というイメージでしょうか。

この上達法を終えてから気がついた…Σ( ̄ロ ̄)

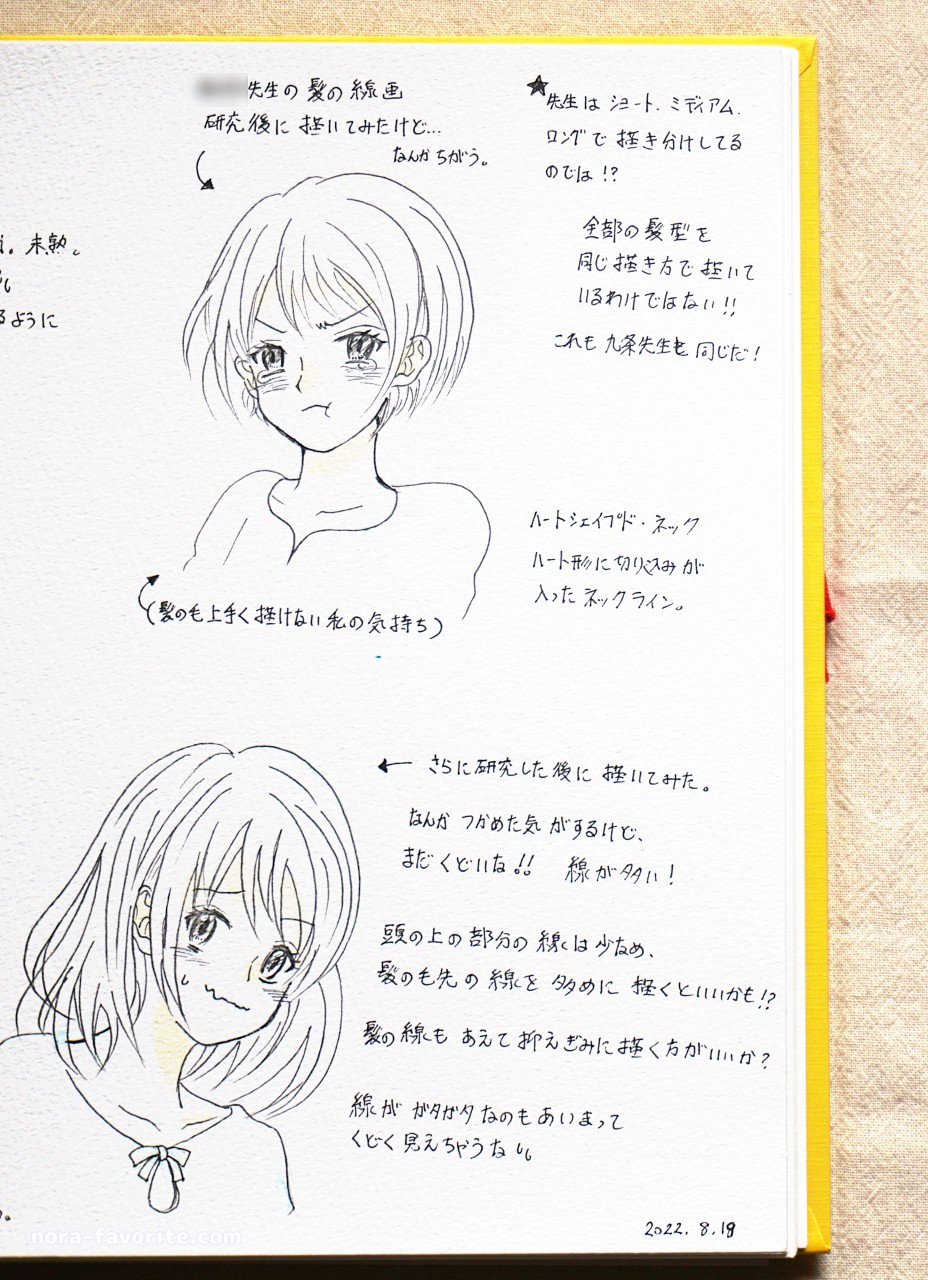

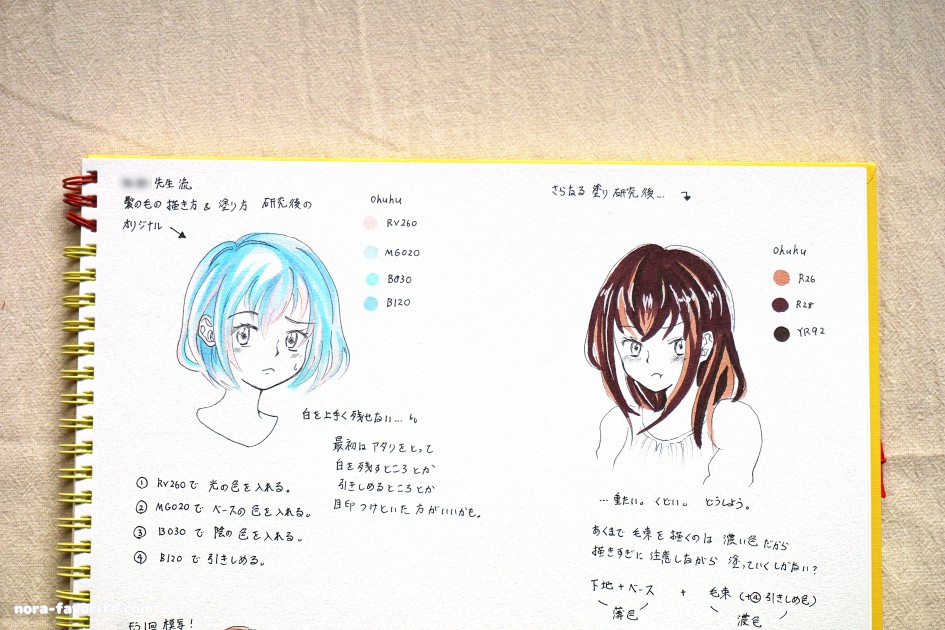

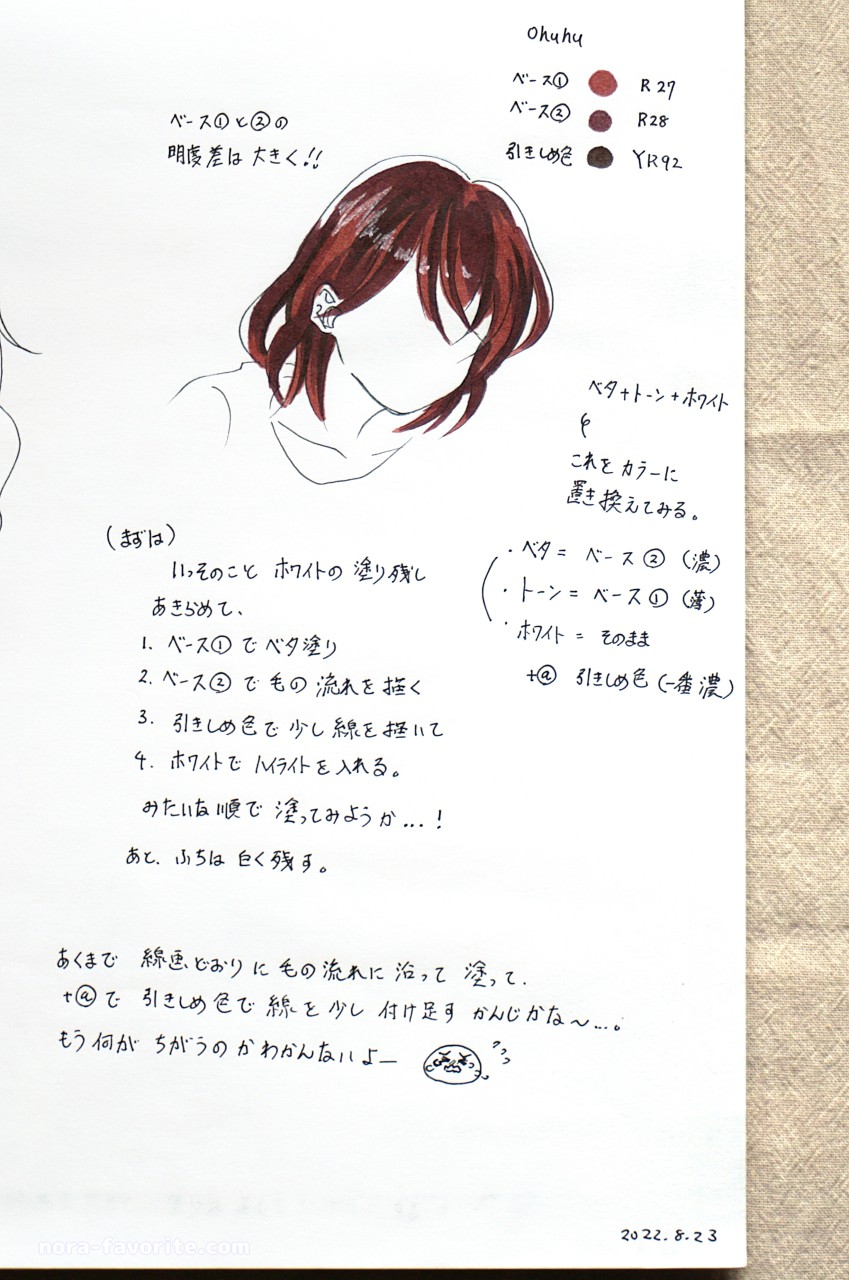

3【相も変わらず難関の壁! 髪の毛の描き方&塗り方】

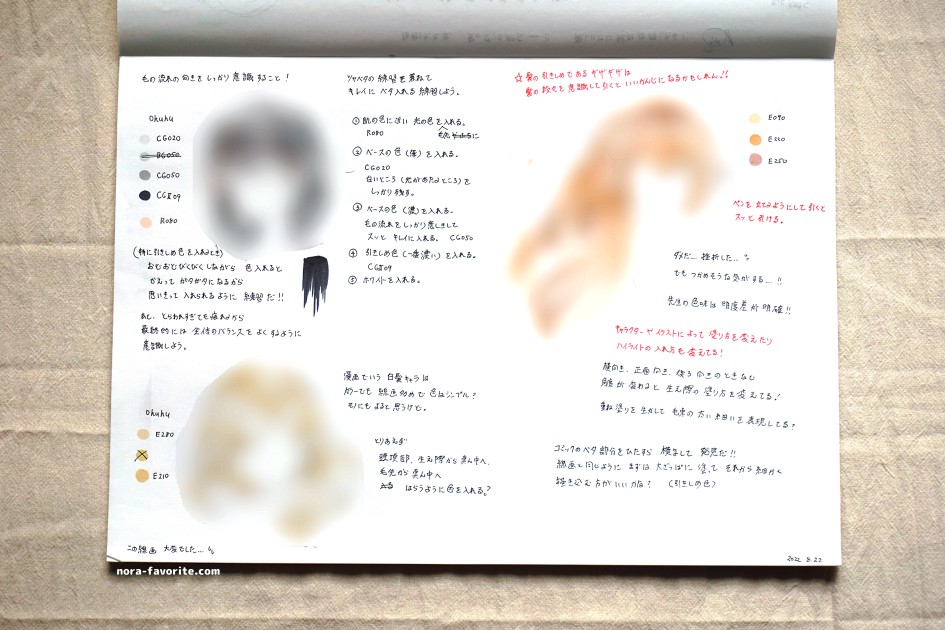

髪の毛の研究ではY先生の模写ばかりなので、画像にモザイクを入れています。

見づらくて申し訳ございません m(__)m。

5日ほどかけて顔と身体の描き方を学んだ後は、髪の毛の描き方と塗り方の研究。

ここで第1の壁にぶつかりました。

線画はどうにか描けるようになったのですが、塗りがめちゃめちゃ難しかった…!!

苦悶の跡が残るらくがき帳

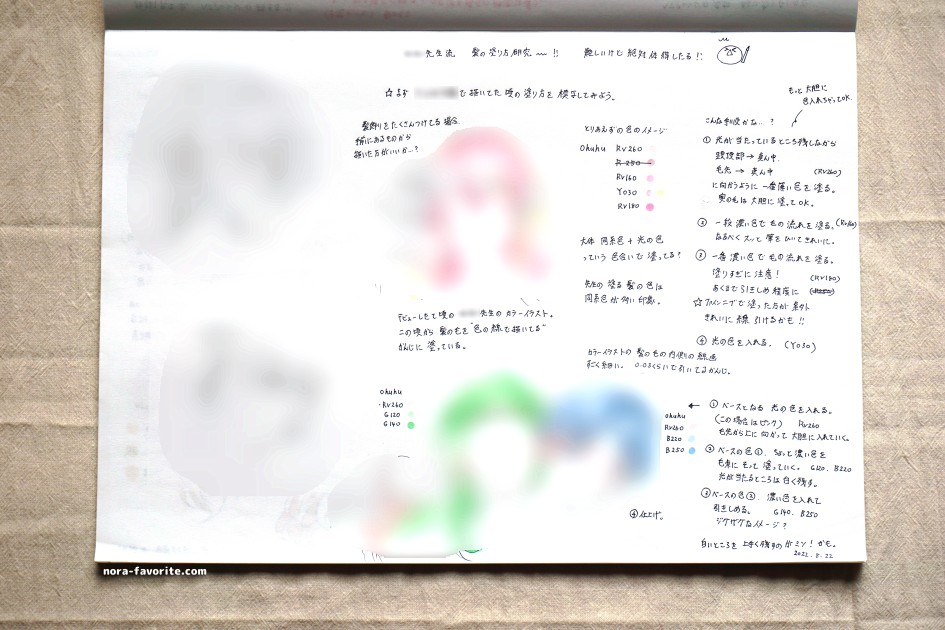

先生のカラーイラストを見ながら、塗りの手順も想像してみたり。

とにかく塗って塗って塗りまくって練習&比較の日々。

漫画家さんということもあって先生のカラーイラストはあまり多くはないのですが、

コミックの表紙等をよく見て、それをコピックに置き換えて練習していました。

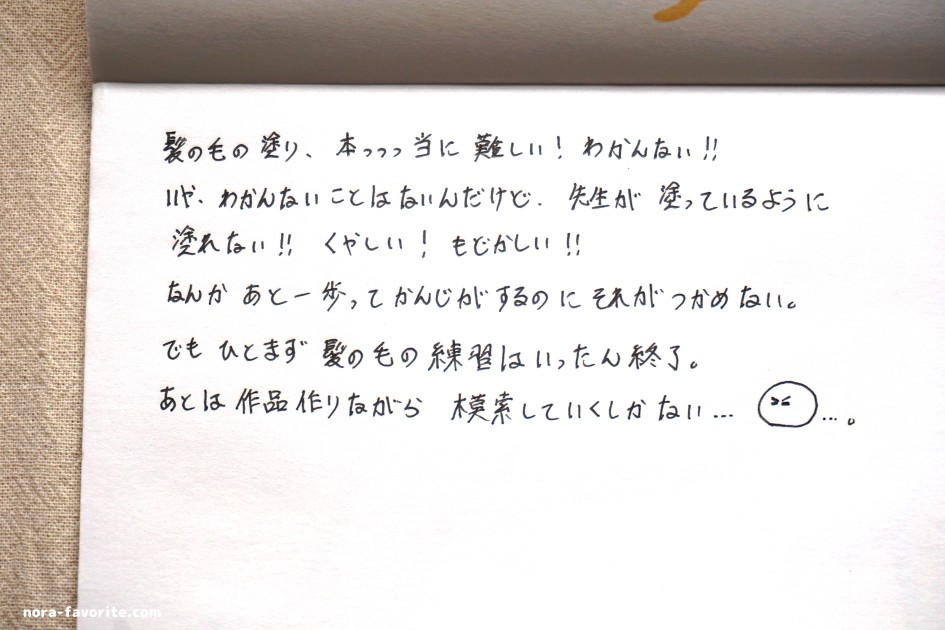

しかし、塗っても塗っても先生の絵に近づくことすらできず、納得のいく仕上がりにはなりません。

どうしても先生のように塗れず、泣きそうになりながら練習していましたね…。

今練習絵を見返しても、当時の悶々とした苦悩が思い起こされます(~_~;)

本当にしんどかった…。

髪の毛の練習を終える頃の私の気持ち。半分投げやりになってますね(笑)。

2巡目のイラスト

できないできないと思っていても始まらないので、こちらも5日ほどでいったん練習を区切りました。

練習も大事ですが、

本番のイラストもたくさん描いていかないと成長を感じられず、嫌になって投げ出してしまうので、

定期的に本番を描くように心がけました。

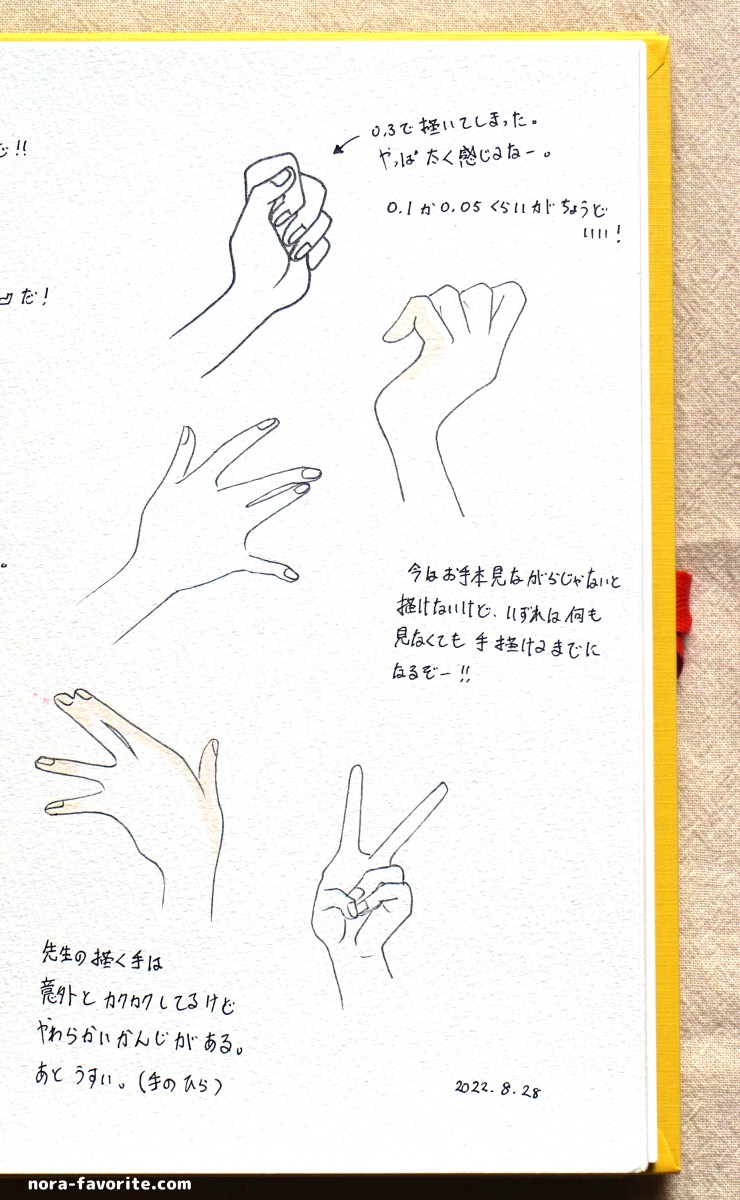

3【味方につければ武器になる、手の研究】

次は手の練習です。

こちらも難しいパーツですが、あらゆる角度から自由自在に描けるようになりたいもの。

まずは先生の描く手を模写しながら、どういう感じに描いているのか想像しながら分析です。

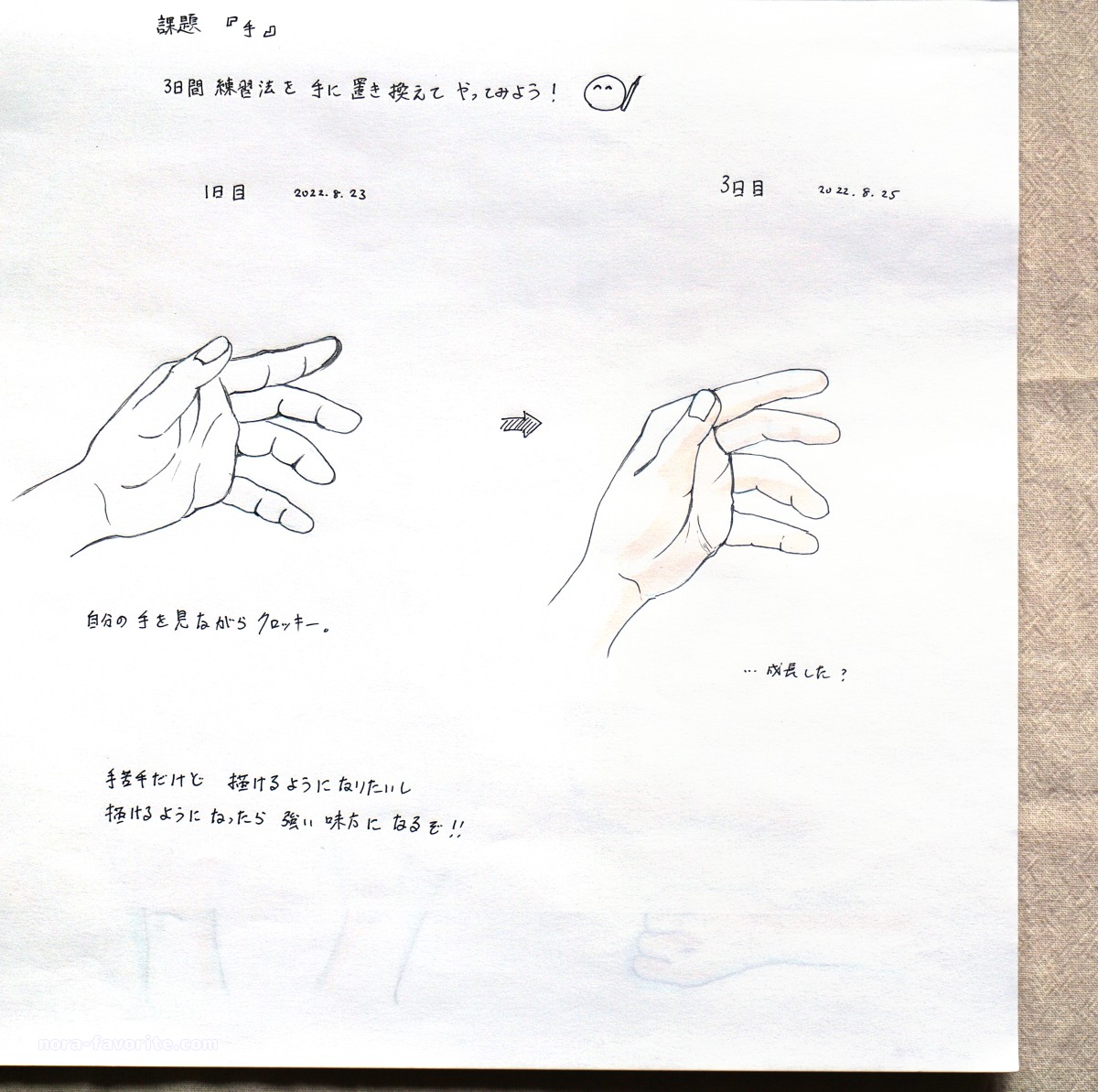

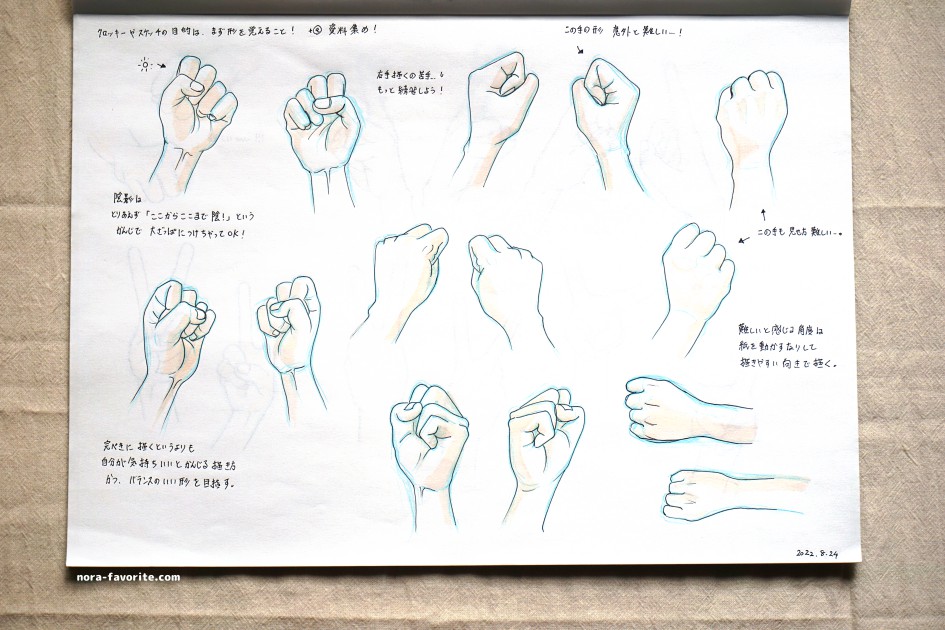

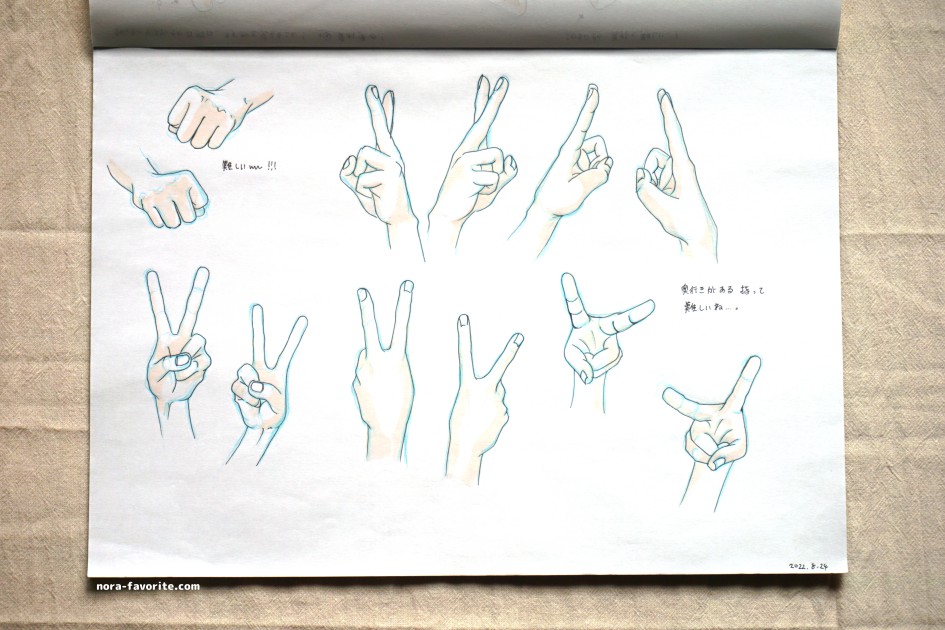

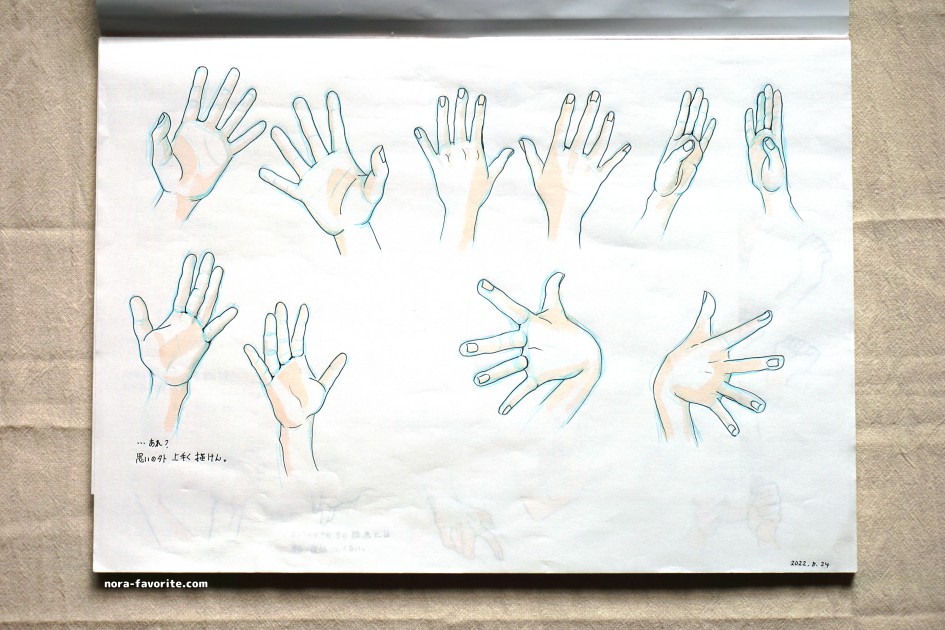

「3日間練習法」を手に置き換えて実践

その後3日間練習法を手に置き換えて実践してみました。

なんだか手を立体的に捉えられるような気がしたので、

グー、チョキ、パーで、自分の手を写真に撮ってクロッキーしてみました。

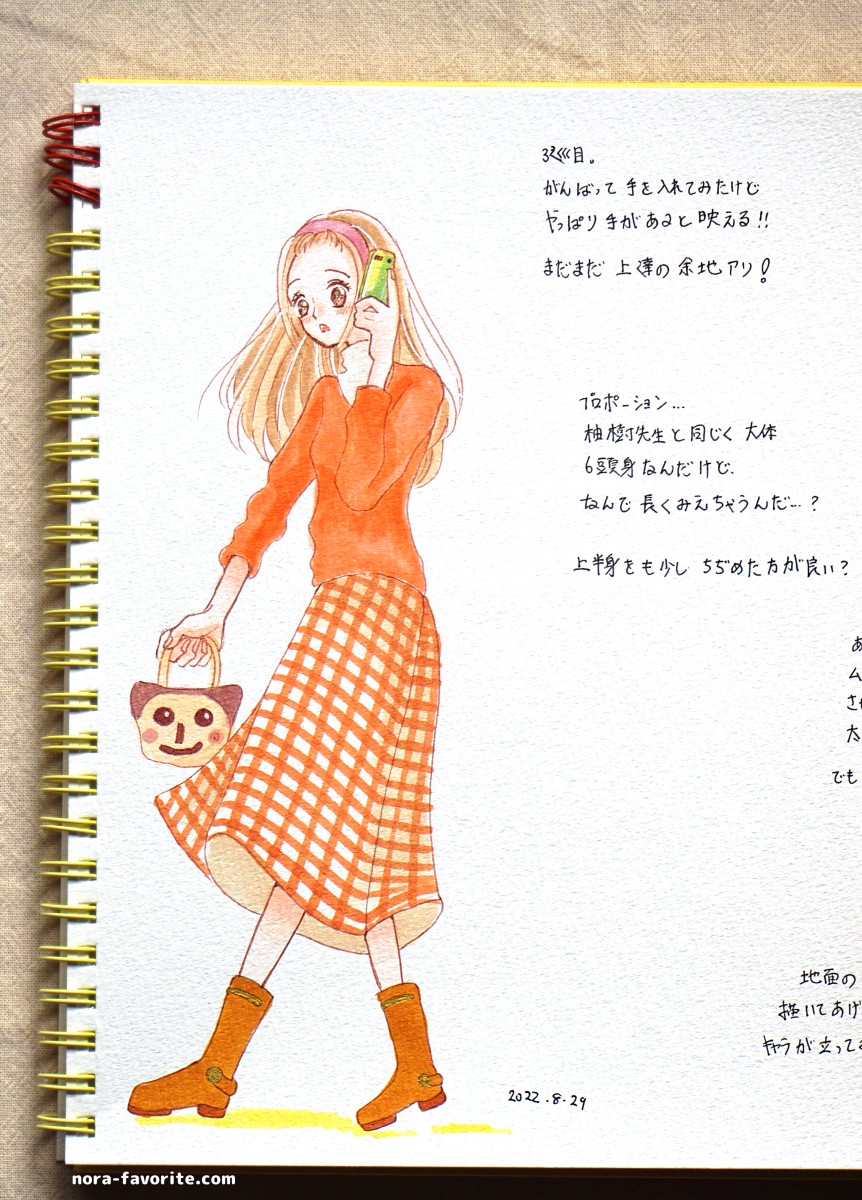

3巡目のイラスト

その後もう一度Y先生の手を模写してからいったん練習を区切り、3巡目に突入。

スマホを持ってるポーズで描いてみました。

違和感ありありですが、やはり手があるとイラストが一気に映えますね。

今でも手を描くことに苦手意識がありますが、

それを覆すくらい練習して魅力的な手を描けるようになるのが一つの目標です。

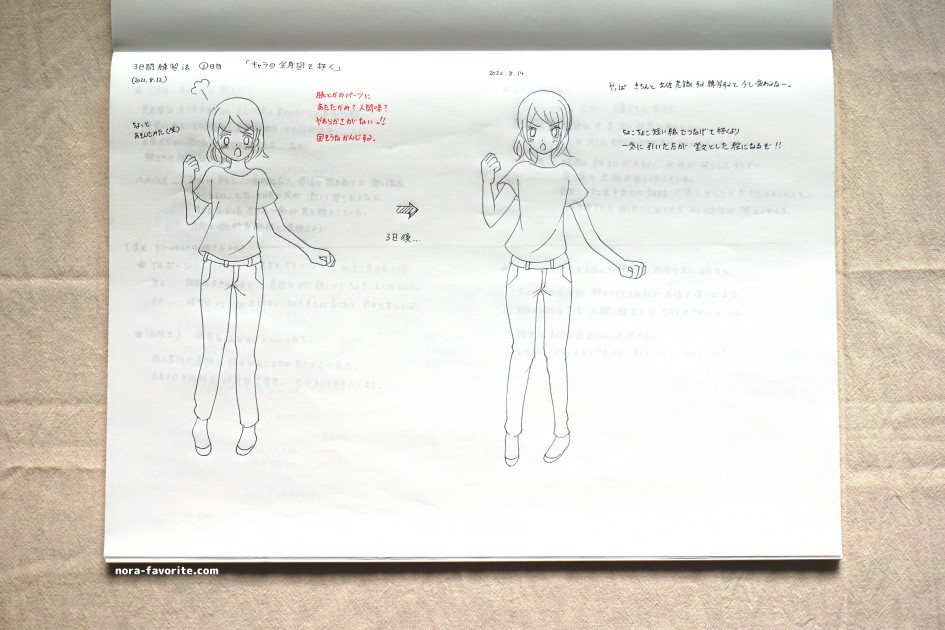

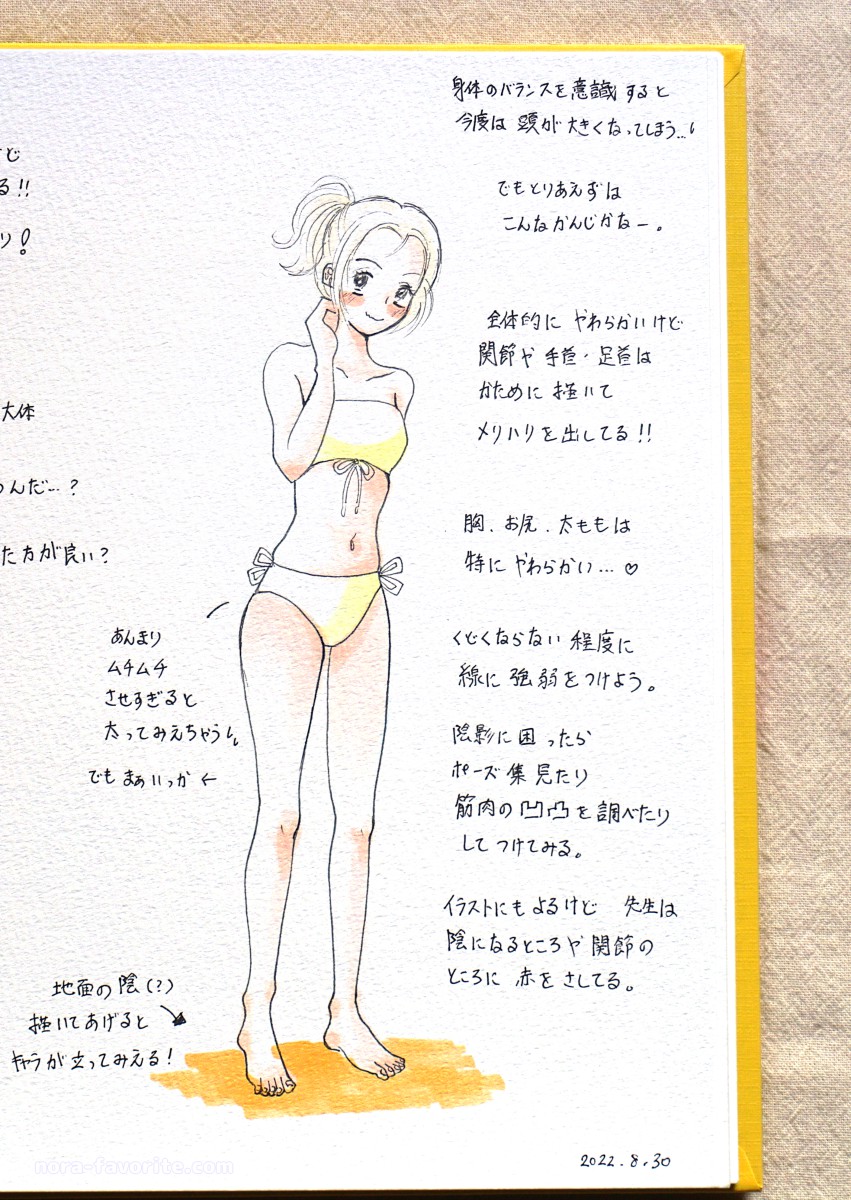

4【私の中の思い込みを覆した、プロポーションの大事さ】

手を終えた後は服の研究に入ろうと思っていたのですが、

ここで先生の絵と比べて頭身が長く見えてしまうことに悩み始めました。

「先生と同じ6頭身で描いてるはずなのに、なんでこんなに長く見えちゃうんだ!?」

と悩み、急遽先生の描く全身図を模写して隈なく観察。

3.5巡目?のイラスト

観察後に水着の女の子を描いてみましたが、

気持ちちょっと体を縮めることを意識して描いてみると、

わりと先生の絵に近づけた気がしてとても嬉しくなったのを覚えています。

意識ひとつ変えるだけで絵はガラッと変わりますね!

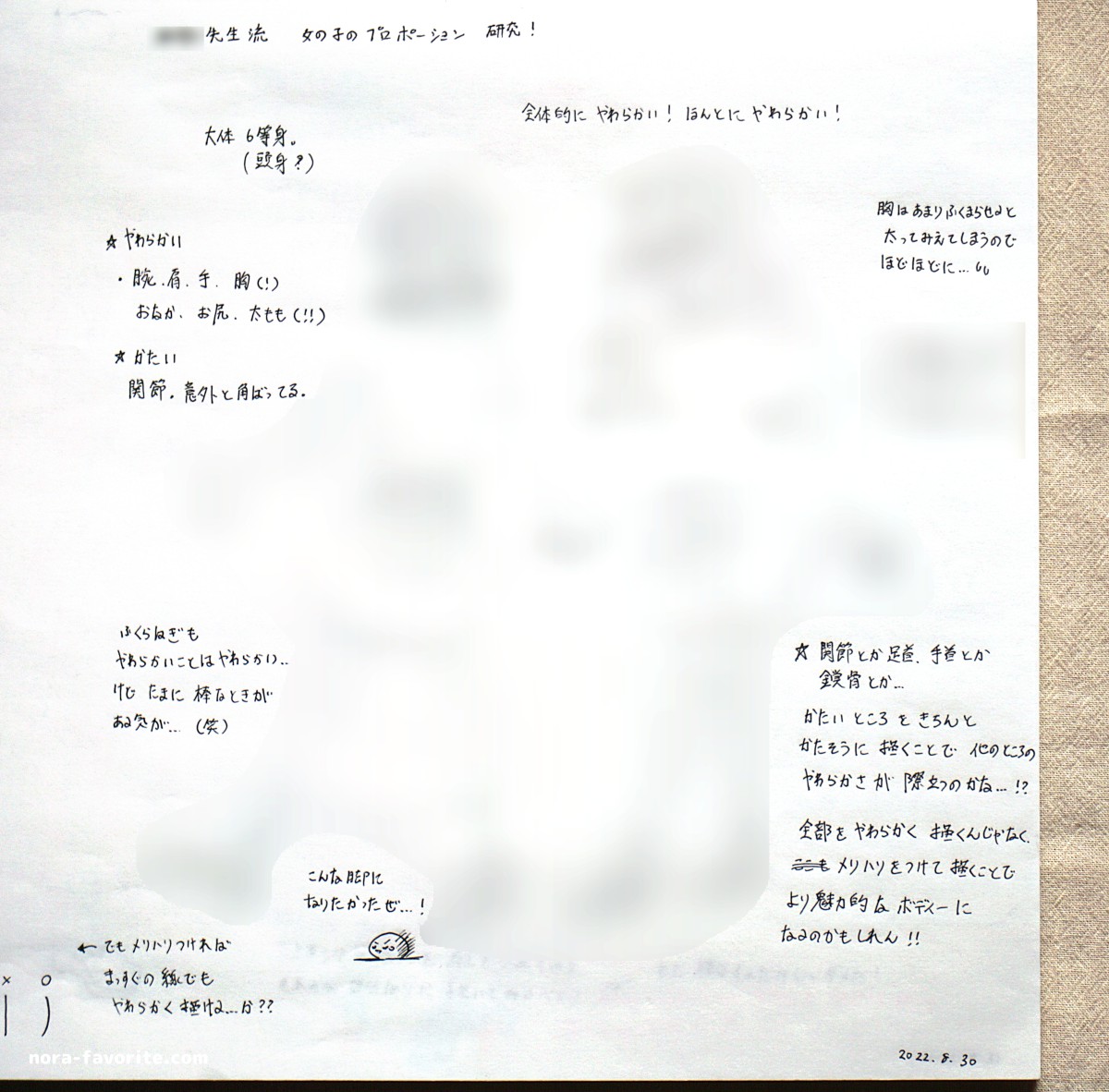

全部を「やわらかく描けばいい」ってもんじゃない!

そしてもうひとつ、大きな気づきがありました。

よく「女の子はやわらかく描いた方がいい」と言われますよね。

実際私もそれを信じて女の子を描くときは、

「とにかく全体的に丸くやわらかく」を意識して描いていました。

ですが、身体の全部をやわらかく描けばいいというものではありません。

先生の絵を観察して描いてみた結果、

「やわらかさ」を出すには手首や足首、肘や膝などの関節はあえて硬めに描いて、

メリハリをつけてあげることでやわらかさが強調されることに気がついたのです。

これはとても大きな収穫でした!

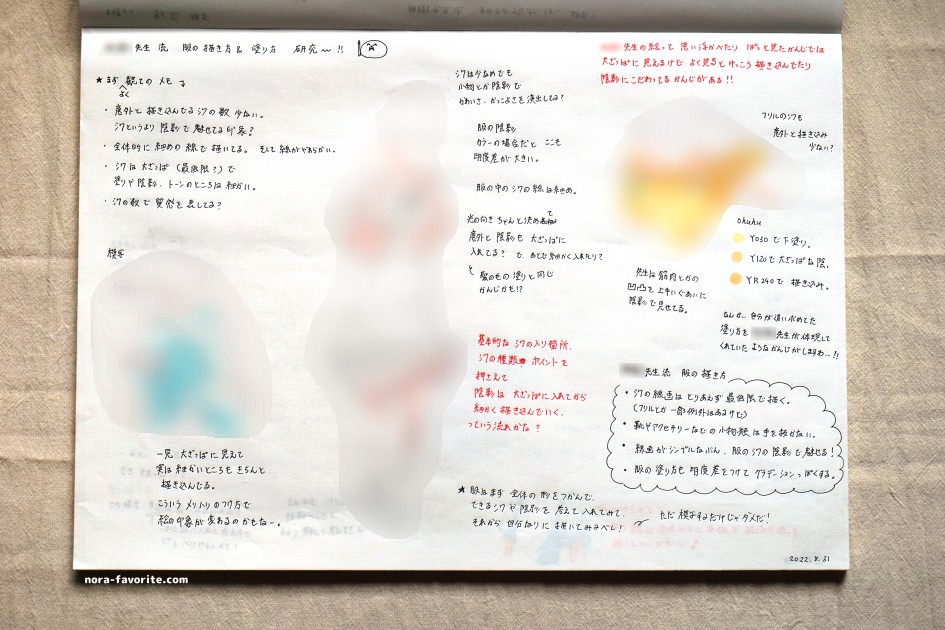

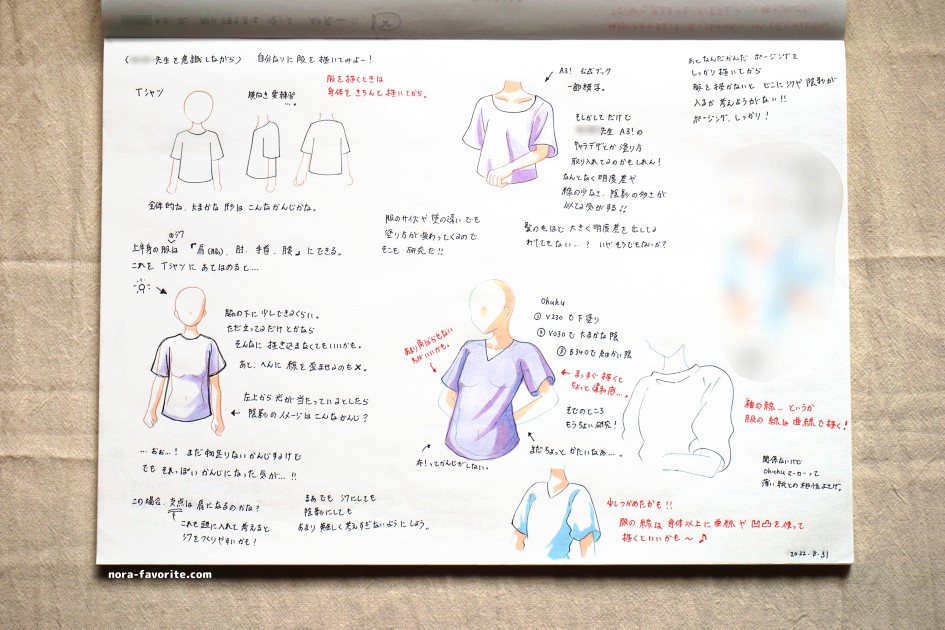

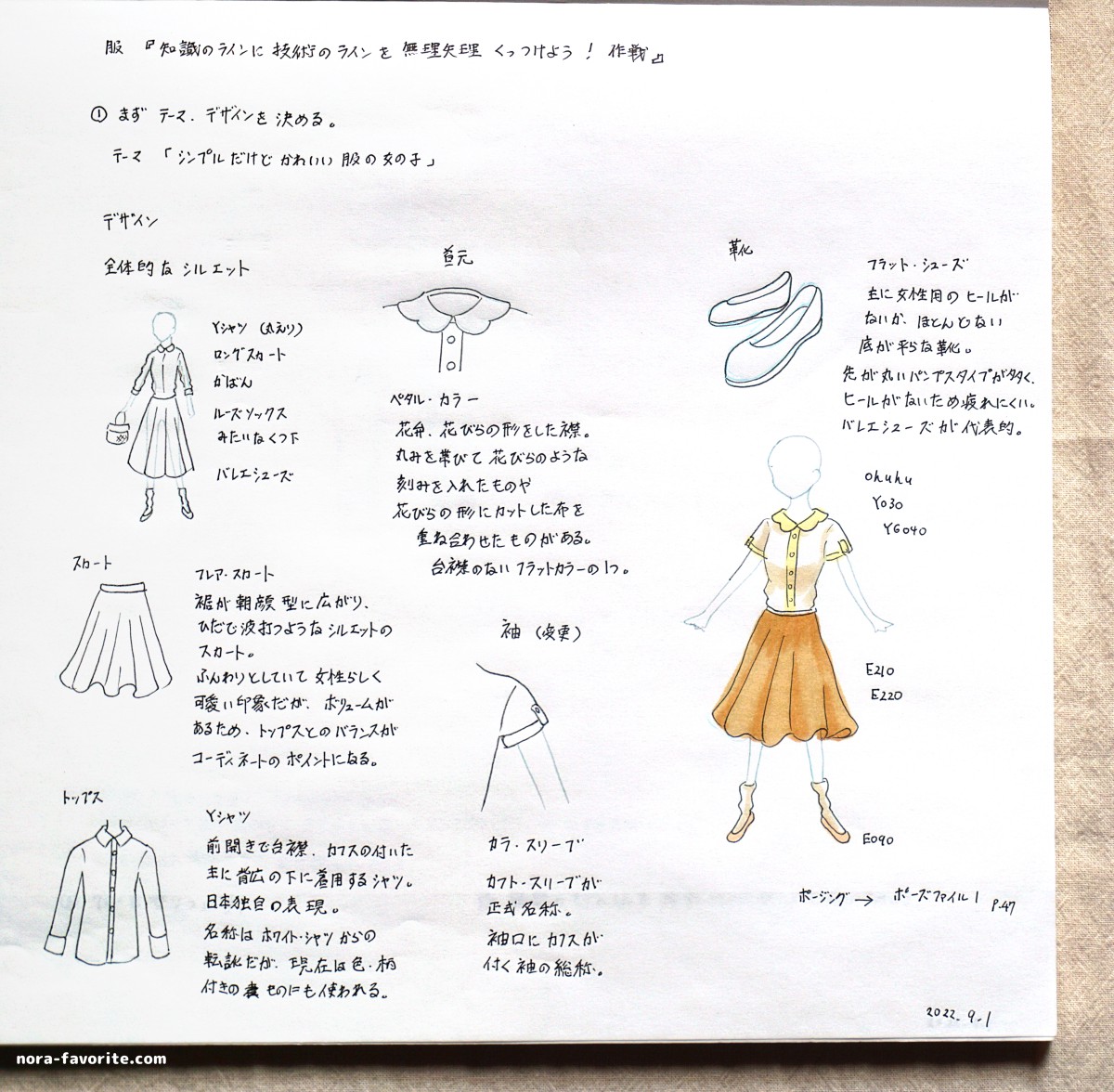

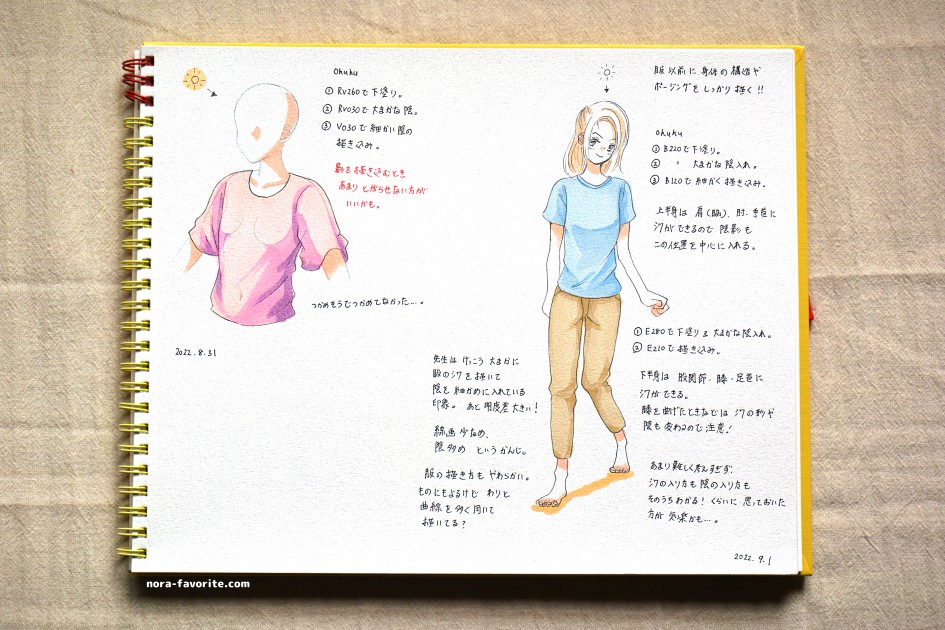

5【服の研究。いろいろなデザインで描けるようになりたい分野】

こちらも、モザイク多用で見づらい画像となっています。

ご了承ください m(__)m

次は服の研究に突入です。

例にもれず、まずはY先生の描く服をよく観察してメモ。

先生の場合「服のしわの数は少なくても陰影で魅せている」という点が気になり、

そこを意識しながら服を描く練習をしてみました。

「服より体のバランスの方が大事かも…?」と気づいた

まずTシャツを描けるようになろうと思い、構図や陰影の入り方などを自分なりに調べたり分析していたのですが、

「それ以前に、人物の身体をしっかり描くことが大事だ!」ということを実感しました。

スケッチブックにもメモしていますが、ポージングをしっかり描いていないと

どこに服のしわが入り、そのしわがどんな形になり、

どんなふうに陰影が入るか、わかりようがありません。

「服を上手に描けるようになりたいなら、ポージングもしっかり勉強しなくちゃ!」

次の課題は、必然的にポージングの研究になりました。

4巡目のイラスト

服の研究中にポージングの勉強をしたい欲に駆られましたが、

ひとまずだいたいの服のしわと陰影をつけられることを目標に頑張ってみました。

以前より自信を持って描けるようになった気がします。

服も難しい分野ですが、味方につければ絶対頼もしい武器になります。

デザインや配色も含めて究めていきたいですね。

【まとめ】

以上が、3ヶ月上達法2nd (セカンド)で行った練習方法とスケッチブックの中身・前編でした。

後半では、あらためて大事だと実感したポージングの研究、

作品づくりや、男の子の描き方の研究の過程をご紹介しているので、

こちらもぜひあわせてご覧ください!

それでは、最後まで読んでくださり、ありがとうございました。